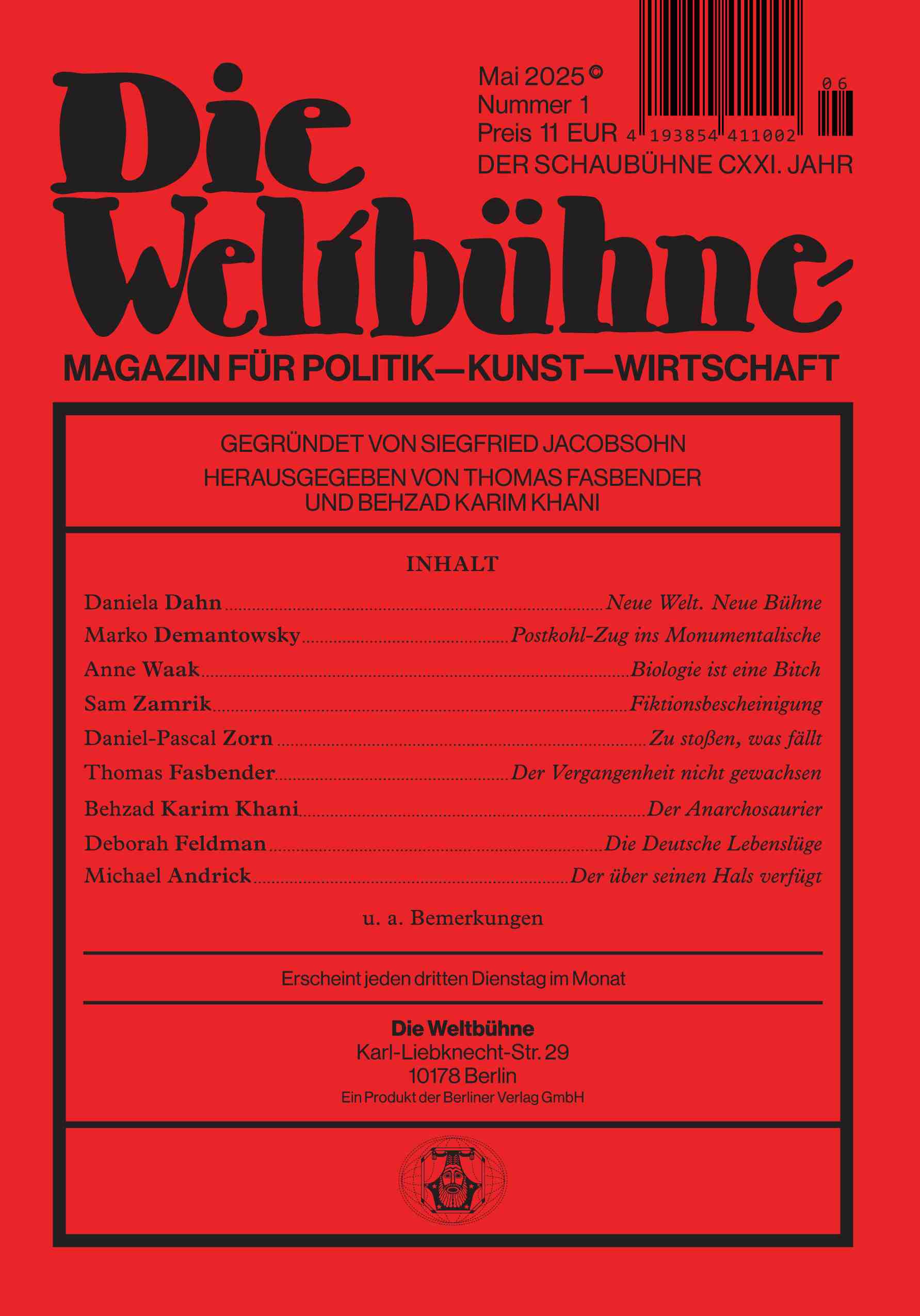

Weltbühne Nummer 1, Mai 2025

Die Weltbühne ist viermal verboten worden. Eigentlich fünfmal. Nun ist sie wieder da. Sie ist nicht kleinzukriegen, weil die Idee, dem respektlosen, aber kultivierten Hinterfragen dieser Welt eine Bühne zu bieten, nicht kleinzukriegen ist. Dem „Weltbühnenradikalismus“ ist seinerzeit vorgeworfen worden, er sei destruktiv, ja gefährde als Nestbeschmutzer den Bestand der Weimarer Republik. Es ist die nicht veraltende Debatte – wieviel Kritik verträgt, ja braucht Demokratie?

Jedenfalls mehr, als es den jeweils Herrschenden behagt. Insbesondere, wenn es um die nie den Völkern überlassene Frage von Krieg und Frieden geht. Carl von Ossietzky verteidigte seinen Berufsstand: Wir haben „ein Volkstribunat inne, wir verwalten ein unsichtbares Anklägertum, Richtertum und Verteidigertum“. Doch es war immer auch ein freigeistiges Tribunat – Kurt Tucholsky schrieb: „Die Weltbühne verzichtet bewusst auf ein starres Dogma, bei uns wird diskutiert.“

Nach der Machtübernahme Hitlers konnte die Weltbühne gerade noch fünf Wochen erscheinen. Die Nr. 11/1933 war schon gedruckt, durfte aber nicht mehr ausgeliefert werden. Bergeweise wurden alle verbliebenen roten Hefte makuliert, die Druckformen und der Stehsatz mussten eingeschmolzen werden. Die wichtigsten Autoren fielen den Faschisten zum Opfer – Erich Mühsam, Ossietzky als Gefangener im Krankenhaus, Tucholsky und Ernst Toller setzten ihrem Leben selbst ein Ende. Doch Mitstreiter ließen schon am 6. April 1933 im Prager Exil Die neue Weltbühne erscheinen. Sie kündigte an, alle „an keine Partei gebundenen“ Leser zu sammeln, die eine neue Einheitsfront der Sozialisten wollen, eine Volksfront gegen Hitler. Nicht wenige Hefte wurden immer wieder nach Deutschland geschleust.

Widerstandskämpfer hatten eine Verteilerorganisation aufgebaut – sie riskierten ihr Leben für die Weltbühne. Maria Grollmus und Hermann Reinmuth verloren es auch.

Nach der Annexion Österreichs wurde die Prager Zensurbehörde ängstlicher. Hintereinander wurden vier Weltbühne-Ausgaben konfisziert. Herausgeber Hermann Budzislawski schrieb an Heinrich Mann: „Hier wird alles unterdrückt, was in Deutschland als Provokation ausgelegt werden könnte, und Sie wissen ja, dass die Berliner Machthaber den Begriff der Provokation, soweit sie von der anderen Seite erfolgt, sehr weitherzig auslegen.“

Für eine kleine Exilzeitschrift ohne finanziellen Spielraum kam diese Praxis einem weiteren Verbot gleich. Sie zog 1938 unter widrigsten Bedingungen nach Paris. Große, links-bürgerliche Exil-Autoren halten dem Blatt die Treue: Heinrich und Thomas Mann, Ernst Bloch, Ludwig Marcuse, Wilhelm Reich. Noch bevor die deutsche Wehrmacht Teile Frankreichs besetzte, lässt die Regierung Daladier im August 1939 in vorauseilendem Gehorsam die Weltbühne zum dritten Mal verbieten. Alle Mitarbeiter werden interniert. Diesmal muss sie für sechs Jahre schweigen.

Nach dem Krieg versuchte die Witwe Maud v. Ossietzky als gebürtige Engländerin bei der britischen Besatzungsbehörde in Berlin eine Lizenz für das Wiedererscheinen der Weltbühne zu bekommen. Sie erhielt auch eine Lizenznummer, aber immer wieder wurden Titelvorschläge gesperrt, Papier nicht zugeteilt. Ihr wurde klar gemacht, was beabsichtigt war: Mit Ossietzkys Namen auf den alten Kurs der rechten SPD.

Das war nicht das Vermächtnis ihres Mannes, befand Maud. So viele Kämpfe, um jetzt beizugeben? Nachdem im sowjetischen Sektor die Druckerei des „Berliner Verlages“ gefunden war, ging es mit der Lizenz sehr schnell. Im Juni 1946 erscheint die erste Nachkriegs-Weltbühne. Erich Kästner gedenkt darin Tucholsky und Ossietzky, dessen „Bekenntnis zum Pazifismus“ nachgedruckt wird. Die folgenden Nummern werden durch seit langem verbundene Autoren geadelt, darunter Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig und Egon-Erwin Kisch. Das mag die Startauflage von 82 000 für Gesamtdeutschland erklären.

Polemisch verbunden bleibt das Blatt auch einigen seit den zwanziger Jahren angegriffenen Gegnern, etwa dem Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht. Es hat, neben vielen Freunden, wieder hinreichend Feinde. Der kalte Krieg hat begonnen. Die Weltbühne erscheint inzwischen in der DDR. 1952 erfolgt das vierte Verbot. Es betrifft den Vertrieb in der BRD. Vorerst werden noch 5000 mutige Abonnenten mit Heften auf Dünndruckpapier in handbeschrifteten „Privatbriefen“ versorgt. Aber das ist nicht lange durchzuhalten.

Der DDR-Weltbühne fehlt bald die Welt. Und die Bühne. Von Radikalismus ist keine Rede mehr. Dennoch wurde das Journal als Nische wahrgenommen, in der durchaus eigenwillige Autoren wie Heinz Knobloch, Jürgen Kuczynski oder der Schweizer Jean Villain anspruchsvoll und originell argumentierten. Die Nische betraf nicht die Auflage, die bald zehn Mal so groß war, wie in der Weimarer Zeit für ganz Deutschland: 150.000. Das Wochenblatt war beliebt, wohl auch, weil es im Großen und Ganzen mit Anstand und feiner Ironie durch die Zeit kam.

Mit mindestens einer Ausnahme. Der im Westen viel gespielte Dramatiker Peter Hacks begrüßte 1976 aus tiefster persönlicher Abneigung gegenüber Wolf Biermann dessen Ausbürgerung. Niemand widersprach. Peinlich. Eine Art Debattenkultur kam erst mit der Wendezeit auf, als sich auch jüngere Autoren wie Regina Scheer oder Michael Brie zu Wort meldeten. Jetzt griffen wir die großen Themen auf – Gorbatschows Rede 1988 vor der UN-Vollversammlung über einseitige Abrüstung und den freiwilligen Truppenabzug der Sowjetarmee aus osteuropäischen Ländern, Produktionsbegrenzung und Bedürfniskritik, Rechtsextremismus als kollektive Sozialpathologie, Demokratisierungsdruck in Ost und West, die Systemfrage.

Doch es war nicht die Zeit großer Fragen, sondern großer Autos. Umso streitbarer die Weltbühne wurde, umso defizitärer auch. Je roter der Inhalt, desto roter die Zahlen. Begleitet von Streitigkeiten um die Namensrechte stellte der neue Eigentümer, ein Immobilienbesitzer, das Erscheinen des traditionsreichen Heftes im falschen Moment ein. Das unsanfte Diktat des PR-gelenkten Marktes sprach 1993 indirekt das fünfte Verbot aus.

Zwei Wiederbelebungsversuche führten 1997 zu neuen Publikationen. In der Tradition und mit dem Layout der Weltbühne erschien in Hannover unter Leitung von Eckart Spoo Ossietzky, im Berliner Osten unter Jörn Schütrumpf Das Blättchen, das seit 2010 online zu lesen ist. Als Mitherausgeberin von Ossietzky habe ich erfreut miterlebt, wie ein überschaubarer, aber engagierter Stamm von Autoren, Redakteuren und Lesern bis heute ein Heft ermöglicht, das im Modus des aufgeklärten Widerspruchs selbst über Landesgrenzen hinaus Gehör findet. Dennoch blieb die erwartungsvolle Vorahnung, dass eines Tages die eigentliche Weltbühne, möglichst im ursprünglichen Glanz, auferstehen möge. Die Ahnung hat mit diesem Heft Gestalt angenommen.

Die Herausforderung ist riesig. Fragt man sich doch zwangsläufig, was würde die einstige Autorenprominenz heute sagen? Etwa ein Wilhelm Reich zur geistigen Mobilmachung und dem daraus folgendem Massenwahn? Nachdem der russische Bär, wie seit Jahrhunderten vorhergesagt, in Kürze nun tatsächlich zähnefletschend vor der westlichen Tür stehen wird. Und das, obwohl es keine diesbezügliche Drohung gibt. Und obwohl die US-Geheimdienste zu dem naheliegenden Ergebnis kommen, dass ein Angriff „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen“ ist. Eine Armee, die größte Schwierigkeiten hat, in der benachbarten Ukraine von Dorf zu Dorf alle russischsprachigen Oblaste zu besetzen, dürfte weder die Motive noch die Fähigkeiten haben, im Konflikt mit der nach Rüstungsausgaben zehnfach überlegenen Nato deren Verteidigungsfall auszulösen.

Reich wüsste auch zu erklären, weshalb Millionen Werktätige gegen ihre Interessen immer wieder Parteien wählen, die sie unterdrücken und in Kriege führen. Die Schwestern-Blättchen sind jedenfalls neugierig auf den familiären Zuwachs. Vorerst wird die neue Weltbühne, der wir maximale Erfolge wünschen, parallel zu Ossietzky und dem Blättchen erscheinen. Vielleicht wächst später zusammen, was zusammengehört? Unterschlagen wird bei dem verkürzten Brandt-Satz, dass „Takt und Respekt vor dem Selbstgefühl“ der anderen Seite Voraussetzung ist. Gute Aussichten also, um sich in dem im weitesten Sinne linken, undogmatischen Spektrum mal zu vereinen, statt sich wie üblich zu spalten. Was Not tut, ist eine kulturelle Hegemonie, unter der eine Weltbühne nie wieder verboten wird.